전문가 진단 | 목재제조업의 경쟁력 사례

- 날짜 25-04-11 17:19

- 조회수 448회

- 등록된 첨부파일이 없습니다.

본문

글 ; 류재윤 목재공학 박사

류재윤 목재공학 박사

미국의 파리기후협약 탈퇴, 수입 무역관세 강화 등의 정치적 이슈는 향후 국제적으로 무역 산업과 목재이용산업에 어떠한 영향을 가져올지 관심이 높아지고 있다.

목재산업분야는 산림자원 수급이 가까운 지역이나 원목 등의 원재료 수입이 용이한 항구지역 중심으로 활성화되어 있고 또한, 그 지역의 고용창출과 경제의 활성화에 공헌하고 있다.

원목을 생산하는 소재 생산자나 원목과 제재목 수입업자 및 목재유통업자를 통해 원목이나 소재가 목재가공 공장에 공급된다. 제재 및 가공공장에서는 건축이나 조경, 인테리어 자재로서 시장에서 요구되는 형태나 성능을 갖추어 공급하여 각종 자재로 사용된다. 또한 가공공장 및 건축업계에서 요구되는 신규제품이나 신제품 형태로 공급되어 신시장을 개척하기도 한다.

건축 및 조경시설재 시공업계에서는 목재자재의 품질과 성능이 인정된 목재제품을 적기 적소에 안정적으로 공급받기를 원한다. 품질 및 성능에 대한 품질규격 및 기준은 ISO, KS, 그외 해외규격 등을 만족한 규격제품이며, 한편으로는 구매자와 공급자간의 협의에 의해서 규격과 성능이 정해지기도 한다. 설계 및 사용자에 의해 규격재와 비규격 주문재로 구분할 때, 비규격 주문재는 규격재보다는 납기 여부가 충분한가에 따라 가격 및 품질이 불균일할 수도 있다.

국내 목재시장은 완전자율경쟁시장 구조이며, 목재산업에서 경쟁력은 우선 품질과 가격이 중요한 요인이며, 때로는 업체 간 마케팅 전략에 의거 과도한 가격경쟁이 유발되기도 한다. 목재제조업에서 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 1차적으로 원재료의 가격과 공급 안정성이 중요하며, 규모경제 시스템을 들 수 있다. 적정 원목의 대량 구매와 규격재의 대량 생산시스템이 원활하도록 양적 질적으로 안정적 공급시스템이 가능해야 계획생산이 이루어지고 가격과 품질이 안정된다. 그리고 수요가 확보되어야 설비투자도 이루어지고 선순환구조로 운영되어진다.

국내에서 제재용이나 합판용의 국내산 원목을 대량으로 일정하게 공급 가능한지 여부는 불확실하고 충분한 자료 및 정보는 찾아보기 어려운 실정이다. 국내산 낙엽송으로 실연사업으로 합판제조를 하였고, OSB제조를 검토한 경험이 있는 필자 입장으로서 고민해 보았다.

국내에서 원재료의 공급량이나 중대경목의 공급가용량 부족으로 대규모 설비가 투자되는 OSB나 합판의 국내 제조는 쉽지 않은 사업분야다. 최근 합판공장이 폐쇄되고 기존 합판공장마저도 합판수입이 진행되고 있는 실정이다.

목재산업 연구 및 기술개발이나 생산관리 경력으로 볼 때, 제조업에서 주문감소, 원료확보가 원활하지 못하게 될때 규격제품의 대량생산이 이루어지기 어렵기 때문에 가공설비 가동율은 낮아진다. 공장운영이나 경영전략상 소규모 다품종 생산이나 비규격 주문생산을 하게 된다.

한편으로는 제재공장별 공급품목에 대해서 선택과 집중, 또는 제조업체별 가공과정의 분업을 고려하여 품목을 단순화하거나 자사 제조설비가 있음에도 불구하고 선택적으로 다른 동종업체에 위탁가공 제조를 맡기게 되는 경우도 있다.

최근 중국, 유럽 제조사로부터 국내 수입되는 CLT 제품이 국내에 150~170만원/㎥에 공급된다고 한다. 국내 공급제품의 가격 및 품질경쟁력 확보가 시급하다. 원료부터 제품제조 및 공급, 유통시스템의 점검이 필요하다.

구조용집성재나 CLT의 제조사례로 국내의 1개 공장에서 원목제재, 건조, 집성작업, 마무리 가공하여 완제품을 만들어 공급하기에는 납기나 제조원가 경쟁이 쉽지 않을 것으로 생각된다.

각 제조공장(기업)의 특성을 고려하여 규모화된 1차 가공(제재 및 건조)과 2차 제품제조(집성재제조) 및 마무리 가공으로 분리, 협업 등을 통한 효율성을 향상하게 된다면 품질이나 가격경쟁력을 확보하는 방안이 될 수있을 것으로 사료된다.

1개 공장에서 소규모 다품종으로 생산할 때에는 제조 공정상 상대적으로 생산비 증가와 더불어 가격상승과 품질이 불균일한 요인이 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 현존 사업규모 및 설비 수준, 경영전략상 수요감소나 소규모 수요시장에도 대응하기 위해서 소량다품종 생산(다양한 사양 및 비규격 제품)을 하게 된다.

이러한 과정에서 규격제품을 대량생산 유통하는 수입재 가격과는 경쟁구조가 되지 못하는 상황이 발생되는 경우가 많아진다.

세계적으로 원목수확은 천연림에서 인공림 지역으로 점차 바뀌어 조림목의 이용량이 증가추세이다.

원목 공급량 및 자급율이 정체상황인 국내와 비교하여 최근, 제재 및 합판 가공공장의 대규모화 전환과 설비투자로 가격경쟁력 확보와 품질향상과 더불어 공급량이 증가하면서 자급율을 증대시키는 일본 사례를 살펴보고자 한다.

일본은 총산림면적 2500만㏊(산림율 68.4%) 중에 인공림 면적이 1020만㏊(삼나무 44%, 편백나무 25%, 낙엽송 10%, 기타 21%)로서 인공림 비율이 40.8%를 차지하고 있다. 그러한 인공림에는 산림의 약 65%가 50년 이상의 수령으로 구성되고 있어서 목재자자원의 활용가치가 다양한 품목으로 상당히 높아지고 있다.

최근 일본의 산림축적량은 56억㎥이며, 연평균 산림축적량은 63.8백만㎥이고, 연간 벌채량은 연간축적량의 약 76%인 48.5백만㎥에 달하는 원목이 수확되어 목재제품으로 공급되는 것으로 보고되고 있다.(임야청)

일본의 목재 유통시장구조는 크게 원목 매매시장과 제품 매매시장(유통사업자), 그리고 목재 가공사업자로 구분할 수 있으며, 경매시장이 운영되고 있고, 물류와 상류를 다르게 운영하기도 한다.

안정된 물량과 가격으로 원목을 공급하고 목재 수요에 따라 적절한 생산유통경로를 실현하고 있다.

원목시장에는 원목이 수확되는 산지의 주변입지에서 원목생산자 등이 원목을 출하하여 제재 및 건축자재 등에 필요로 하는 규격(수종, 경급, 품질, 길이 등)의 원목을 토장에 산적하여 놓은 상태로 입찰 매매한다.

일본내 목재 소재생산에 투입되는 연간 원목 소요량 2089만㎥ 중에 원목시장에서 31%(647만㎥), 유통사업자 27%(570만㎥), 원목 생산지에서 목재 가공업체에 42%(873만㎥) 정도가 원목 매매시장의 유통과정을 거친다.

이 물량은 제재공장에 58.7%(1227만㎥), 합판공장 18.7%(391만㎥), LVL 1.2%(25만㎥), 칩공장 21.3%(447만㎥) 물량으로 공급돼 목재제품으로 가공, 수요시장에 공급된다.

제품 매매시장은 주로 목재제품의 구매 및 소비가 이루어지는 입지지역에서 직접 또는 시장 중간상이 실수요자의 니즈에 따라 목재제품이 출하돼 입찰 등에 의해 거래된다. 그러한 목재 매매시장은 전국 400개소 이상으로 알려져 있다.

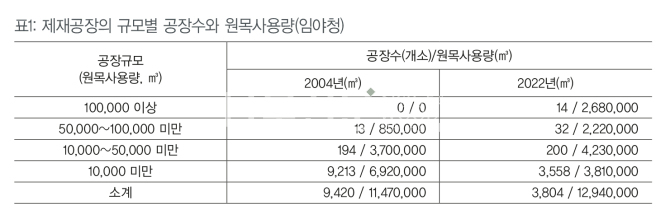

제재공장 운영사례를 살펴보면 18년만에 원목 사용량이 12% 증가된 반면에 공장 수는 40% 감소되었다. 원목 1만㎥ 미만 사용 제재소는 대폭 감소(38.6%)되었고, 5만㎥ 이상 원목사용 제재공장이 증가, 10만㎥ 이상 원목을 사용하는 대규모 제재소도 14개소가 운영되고 있다. <표1, 임야청>

최대 원목사용량이 연간 65만㎥을 사용하는 대규모 제재목 생산공장도 가동되고 있다. 최근 제재공장의 생산구조 및 형태가 대형화로 전환되고 있고 자동화설비, 건조설비 등의 가공설비 투자에 따라 제재목의 가격경쟁이 확보, 품질안정 및 균일화를 통해 목재산업 목재제품의 경쟁력이 강화되고 있다.

자료에 의하면 원목수확에 의한 산지 임업경영결과가 적자라 알려져 있지만(-34만엔/ha), 상대적으로 원목가격은 상당히 하락된 것도 제조공장 입장에서는 일본산 원목사용이 경쟁력을 확보하게 되고 대량생산이 가능한 요인으로 분석된다. 자급률 향상은 물론 목재제조업의 활성화를 위해 중국, 한국 등 해외로 목재제품 수출전략 및 홍보에 박차를 가하고 있다.

우리나라의 제재업 등록업체는 1149여 개소로 보고되고 있으나, 조사된 제재소 454개소 중 원목사용량이 269만8768㎥인데, 전체 제재소에서 원목사용량 중 국산원목은 19% 수준인 52만3564㎥(침엽수는 46만6258/17%) 정도를 사용하고 있다.(목재이용 실태조사 보고서, 한국임업진흥원).

생산량 규모별로 살펴보면 국내 454개사 제재소 중 생산가능량이 연간 1000㎥ 미만인 제재소 28%(127개소), 1000~5000㎥ 범위가 35.4% (161개소), 1만㎥ 이상 생산 가능한 제재소가 36%(166개소) 수준이다.

한편 국내산 원목만을 투입하는 대형 제재소는 2~3개소에 불과하며, 최대 1만3/년 내외 수준이다.

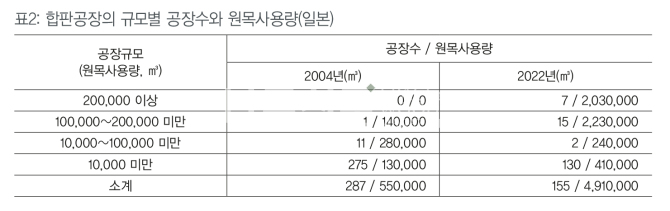

합판공장의 상황을 살펴보면 20만㎥의 원목을 사용하는 대규모 공장 7개사가 원목사용량의 41%를 투입 대량생산을 하며, 최대 연간 49만㎥의 원목을 사용하여 합판제조하는 공장도 가동되고 있다. <표2, 일본>

반면 원목 1만㎥ 미만 사용공장은 대폭 감소(47%)되면서 점차 대규모화되고 있고, 전체 원목 사용량도 대폭으로 증가(892%)해 합판을 생산하고 있다. 합판용 원목이나 베니어 공급난으로 합판공장이 사라지는 국내와는 대조적이다.

합판용재의 연간 총공급량은 2000년 1383만㎥에서 2022년 982만㎥로 감소되는 추세이지만 일본 자국내 벌채 원목을 사용한 제품 생산량은 44% 수준(491만㎥)이다.

일본내 합판공장에 소요되는 원목량의 91.7%를 삼나무, 일본잎갈나무, 편백나무 등을 사용하고 있으며, 합판 총공급량의 50% 자급율을 나타내고 있다. 1960년대 이후 조림하고 육림한 수령이 50년 이상의 입목축적 자원이 합판 및 제재용 원재료로 가공공장에 공급되는 것이다.

한편 일부 언론이나 몇 세대 임업인으로 이어온 산주의견 사례로서 수요가 낮아지고 있는데도 불구하고 원목 공급량이 증가되고 있고, 이로 인하여 지속적으로 원목가격이 낮은 상태로 자리매김하게 되는 상황(삼나무 중경 원목 1980년 3만9600엔/㎥에서 2024년 1만5900엔/㎥(40% 수준), 편백나무 중경 원목 1980년 7만6400엔/㎥에서 2024년 2만2300엔/㎥(29% 수준)을 우려하면서, 최근 이러한 상황이 임업의 새로운 전환기에 접어들고 있다고 주장하고 있다.

또 원목조달에서 제재목 생산하는 가공공장, 주택의 제조 판매까지 일괄시스템을 구축하는 대규모 공장이 가동되는 회사도 운영되고 있다.

목재가공의 고효율화, 성력화, 안전성의 향상을 위한 무인 자동화라인 도입, 영상처리와 AI 등 최신기술을 활용한 검사장비가 개발되어 도입하고 있다.

목재면을 센서 카메라로 촬영, 영상 처리한 결과를 AI와 통합관리 등급선별기계, 높은 정밀도의 품질검사, 제품의 고품질화와 생산성 향상, 집성재 제조에서는 층재(laminar)의 결점, 표면 형상, 함수율을 측정하는 고속처리기계 등이 사용되고 있다.

목재이용 활성화, 국산 목재산업의 안정과 발전, 그리고 탄소중립 2050 실현을 위한 방안은 여러 분야에서 제안되고 있다. 최근 탄소중립 실천을 위한 목조건축 활성화에 관한 법률이 입법화되고 있는데, 이는 국내 목재이용 및 공급량 증대에 기여하는 바가 클 것이다.

임업 및 목재산업 분야에서는 우선 원료공급이 적정가격으로 원활하고 지속적이어야 하며, 목재제품은 제조상 공정 효율성 및 자동화, 제조원가 경쟁력확보, 품질안정이 목재 이용량의 확대를 위한 기본이라고 생각된다. /나무신문

출처 : 나무신문(http://www.imwood.co.kr)