[특별기획] 제7편. 나무로 도시를 짓는 이유는?

- 날짜 25-11-14 17:33

- 조회수 528회

- 등록된 첨부파일이 없습니다.

본문

Q1. 왜 세계는 지금 ‘나무 도시’를 짓고 있나요?

기후위기 시대, 건축 부문은 전 세계 탄소배출의 약 40%를 차지합니다. 시멘트와 철강은 생산 과정에서 고온의 용융공정을 거치며 막대한 에너지를 소비하고 이산화탄소를 배출합니다. 이 문제를 해결하기 위해 선진국들은 “짓는 과정부터 탄소를 줄이는 건축”으로 눈을 돌리고 있습니다. 그 해답이 바로 나무입니다.

나무는 자라는 동안 대기 중의 탄소를 흡수하고 몸속에 저장합니다. 목재 1㎥에는 약 1톤의 CO₂가 저장되어 있다고 알려져 있습니다. 건축물 속에 사용된 목재는 그 수십 년 동안 탄소를 붙잡아 두며, 해체 후에도 칩·보드·연료로 재활용되어 다시 한 번 탄소저장 역할을 이어갑니다. 즉, 나무로 도시를 짓는 것은 단순한 친환경이 아니라 탄소저장소를 도심 속에 세우는 일입니다.

Q2. 나무로 지은 건물은 안전성과 내구성에서 뒤처지지 않나요?

과거의 목조건축은 불에 약하고 오래가지 못한다는 인식이 있었지만, 현대의 목조건축은 과학입니다. 구조용 집성판(CLT), 글루램(Glulam), 구조용 단판적층재(LVL) 등으로 대표되는 공학목재는 강도와 내진성, 내화성이 철근콘크리트와 대등하거나 그 이상입니다. 특히, 두꺼운 구조용 목재는 화재 시 표면이 탄화되어 내부를 보호하는 특성이 있습니다.

이는 철보다 천천히 변형되고, 붕괴 시점을 예측할 수 있어 구조 안전성이 높습니다. 오스트리아 빈의 ‘호호타워(HoHo Tower, 24층)’와 노르웨이 브루무달의 ‘뮈외스타르네트(Mjøstårnet, 18층)’가 그 대표 사례입니다. 이들은 모두 매스팀버(Mass Timber) 구조로, 실험단계가 아닌 실제 주거·상업용으로 운영되고 있습니다.

Q3. 스웨덴은 도시 자체를 나무로 짓는다고요?

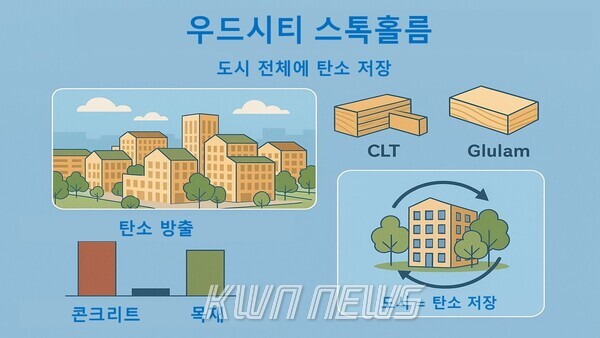

맞습니다. 스웨덴은 세계 최초로 도시 단위의 목조건축 프로젝트인 ‘우드시티 스톡홀름(Wood City Stockholm)’을 추진 중입니다.

이 프로젝트는 스톡홀름 남부 시클라(Sickla) 지역에 약 25만㎡ 규모로 조성되는 세계 최대의 목조도시입니다. 2025년 착공해 2027년 완공 예정이며, 2천 세대 주거와 약 7,000명이 근무할 수 있는 업무·상업시설로 구성된 복합도시로 개발됩니다. 개발은 스웨덴 최대 부동산개발사 Atrium Ljungberg와 건축사 White Arkitekter가 맡고 있습니다. 도시 전체를 CLT와 글루램 구조로 짓고, 생산부터 시공·재활용까지 전 과정을 디지털로 관리합니다.

스웨덴 정부는 이를 “도시 전체를 하나의 탄소저장소로 만드는 실험”으로 규정하고 있습니다. 콘크리트 도시보다 건축과정의 탄소배출을 40% 이상 줄이고, 시공 기간은 약 20% 단축될 것으로 전망됩니다. 이 도시는 단순한 건축 프로젝트가 아니라, 국가 탄소중립 전략의 핵심 실험장입니다. 건축 전 과정에 환경제품성적표(EPD)를 적용하고, 목재의 생산지부터 시공 이력까지 디지털로 추적하는 시스템을 도입했습니다.

스웨덴은 이를 통해 ‘산림에서 도시까지 이어지는 탄소 순환체계’를 실현하려 합니다.

Q4. 목조도시가 주는 변화는 무엇인가요?

목재로 지은 도시는 콘크리트보다 단열성이 높고, 습도 조절 기능이 있어 냉난방 에너지를 줄입니다. 나무 표면은 사람의 심박수를 안정시키고, 스트레스를 완화시키는 심리적 효과도 입증되었습니다. 또한 목조건축은 해체 후 자원을 재활용할 수 있어 ‘해체가 아닌 순환’의 개념을 현실화합니다.

스웨덴은 이를 국가전략으로 발전시켜 ‘국가 목조건축 전략(National Wood Construction Strategy)’을 2022년부터 시행 중입니다. 공공건축물의 일정 비율 이상을 목재로 짓도록 권장하고, 각 지자체는 지역 내 산림자원과 연계한 건축 순환모델을 운영합니다. 도시가 단순한 소비공간이 아니라, 탄소를 저장하고 순환시키는 생명체로 바뀌고 있는 셈입니다.

Q5. 우리나라에도 이런 변화가 가능할까요?

충분히 가능합니다. 한국은 국토의 63%가 산림이며, 연간 생장량도 꾸준히 증가하고 있습니다. 문제는 이 자원을 건축자재로 전환하는 산업기반이 부족하다는 점입니다. 국산 낙엽송, 소나무, 편백 등은 모두 CLT·글루램 생산이 가능한 우수한 재료이지만, 제재·건조·가공 시설이 미비해 대부분 수입재에 의존하고 있습니다.

국산 구조재 생산 인프라를 확립하고, 공공건축부터 목재를 적극 도입한다면 우리도 ‘한국형 우드시티’를 구현할 수 있습니다. 산림청이 추진 중인 산림순환경영과 공학목재산업 육성 정책, 그리고 국산목재이용기술협회의 산업화 제안들이 바로 그 토대를 마련하고 있습니다. 탄소중립의 실질적 성과는 ‘심은 나무를 건축에 활용할 때’ 비로소 완성됩니다.

Q6. 결국 나무로 도시를 짓는 이유는 무엇인가요?

그 이유는 명확합니다. 나무는 유일하게 스스로 탄소를 저장하는 건축재료이기 때문입니다. 도시 속의 목조건물 한 채 한 채가 거대한 탄소저장고가 되고, 숲과 도시가 연결된 순환경제의 핵심이 됩니다. 콘크리트의 도시는 에너지를 소비하지만, 목재의 도시는 지구를 치유합니다. 세계는 지금, 더 가볍고, 더 따뜻하며, 더 지속가능한 도시를 위해 다시 나무로 돌아가고 있습니다.